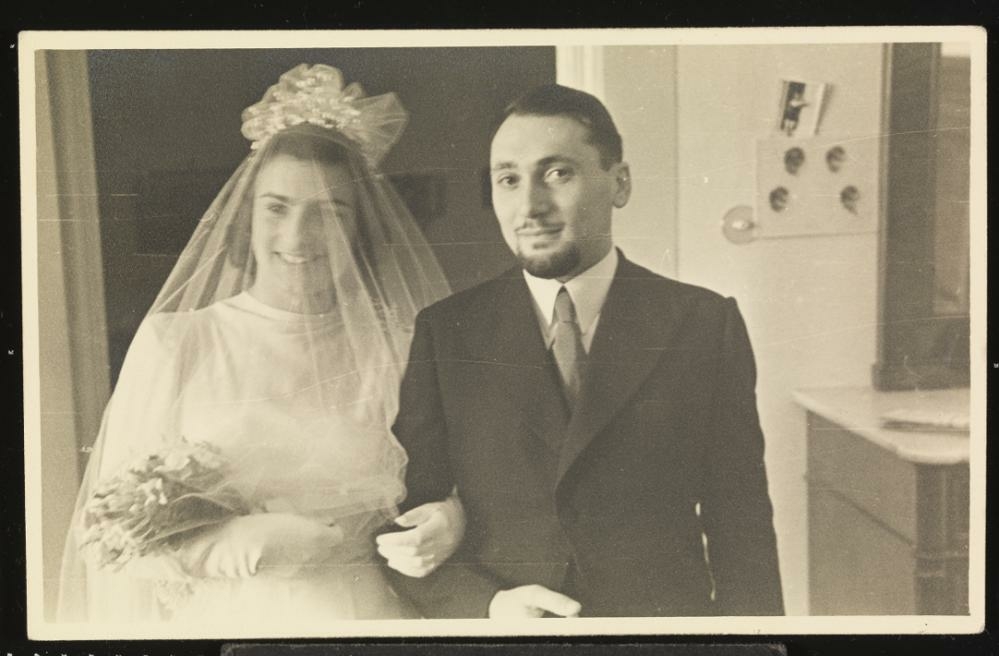

Sabato scorso si è letta la storia di Isacco, il primo ebreo che ha trascorso tutta la vita in terra d’Israele. Racconta del suo tenace impegno a scavare pozzi. Uno di questi luoghi fu benedetto da Isacco con queste parole: “lo chiamò Rechovot perché, disse, ora l’Eterno ci ha messi al largo, e noi ci moltiplicheremo”. L’acqua è prosperità, l’acqua rappresenta la Torà ed è anche strumento di purificazione. Il tempio dal gusto eclettico, ricco di contaminazioni di stile greco e assiro, ha tanti simboli manifesti a cominciare dalle numerose menorot, i candelabri a sette bracci, che rimandano al tabernacolo e al Santuario di re Salomone. Ma c’è un elemento invisibile, che definirei “il cuore nascosto e pulsante di questo sacro edificio”. Nel sotterraneo, una piccola stanza, semplice e discreta contiene la vasca del bagno rituale. In quelle acque si immergono le spose d’Israele, nella consapevolezza di essere pilastro della famiglia. Siamo ora raccolti nello spazio dedicato agli uomini, ma le fondamenta di questo centro spirituale che caratterizza la vita ebraica, così come la sua dimensione più elevata rappresentata dal matroneo, sta saldamente nelle mani delle madri che preservano intatta la fiamma dentro e fuori il focolare domestico.

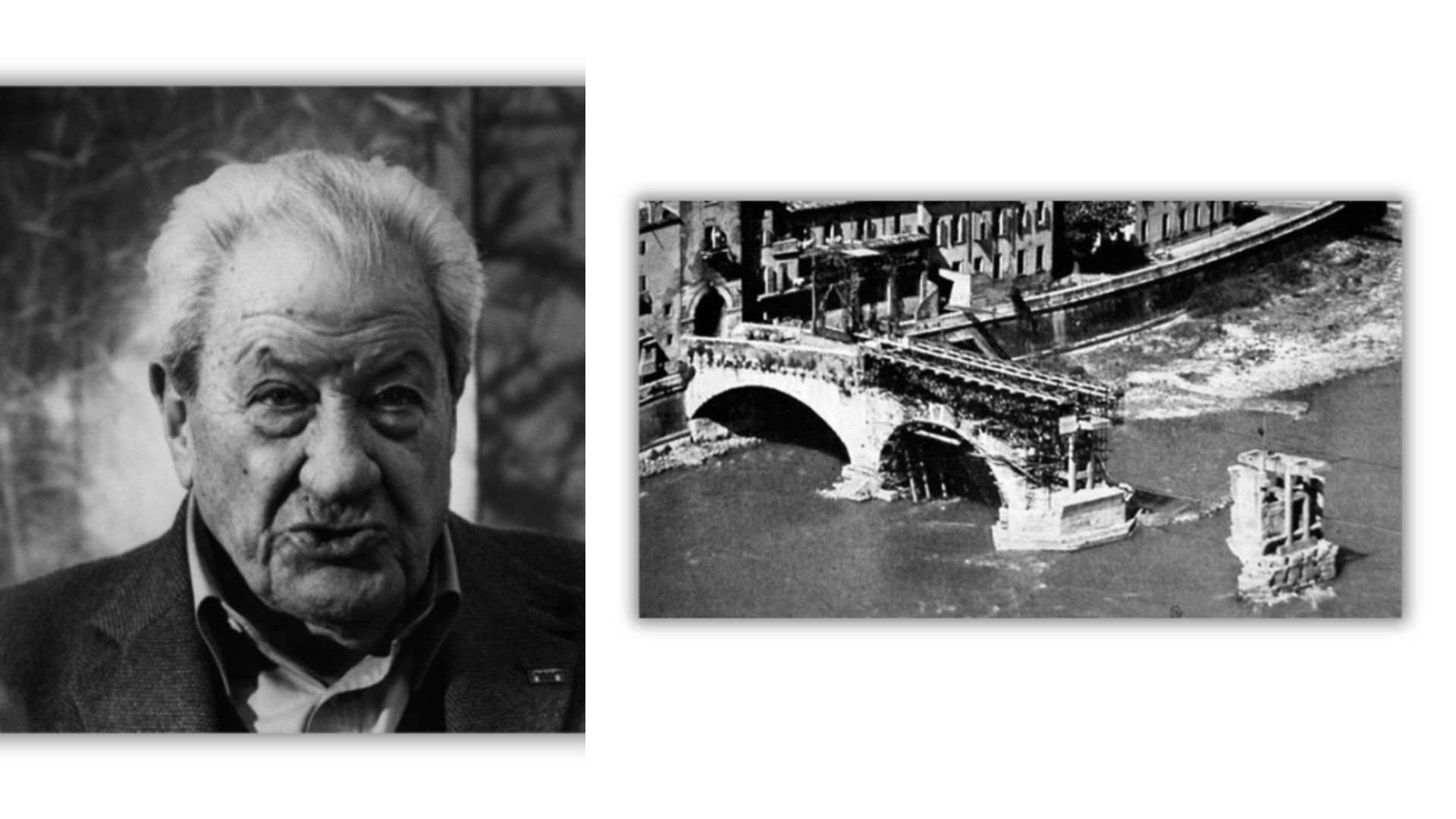

Dopo la casa, la sinagoga è il luogo di studio e di preghiera, ma anche di aggregazione, di socialità e di assistenza. Lo sapevano bene gli ebrei di Roma che erano profondamente legati ai loro piccoli ma preziosi oratori del ghetto. In giudaico romanesco, la parlata in cui i vocaboli ebraici si mischiano con l’antico dialetto romano, un proverbio dice: chi s’attacca ae colonne de scola tempio ‘nze more mai de fame. Le scole saziavano il bisogno di spiritualità certamente, ma tante volte anche l’urgenza di un sostegno e del mutuo soccorso.

E’ difficile immedesimarsi nel dilemma che hanno vissuto gli amministratori dell’Università israelitica, così si chiamava, e dei rabbini che ne guidavano la vita religiosa, quando negli anni ’80 del del XIX secolo dovettero affrontare la questione dello smantellamento dei cinque oratori che avevano segnato gli oltre tre secoli di vita nel ghetto, a favore dell’erezione del nuovo tempio.

Vinse il legittimo desiderio di rappresentare tanto a sé stessi quanto al resto della società, la parità di diritti acquisiti al termine di un lungo ed impervio percorso di integrazione. L’orgoglio e la gratitudine alla Nazione, l’esigenza dell’inequivocabile prova di partecipazione alle sorti del nuovo Stato nel quale si riconoscevano con fedeltà, reclamava anche un tempio “monumentale e severo”. Si predilesse una disposizione delle sedute a platea, mutuata da esperienze esterne alla tradizione che, non possiamo negarlo, se da un lato favoriva il decoro, fu certamente di ostacolo alla partecipazione. A farne le spese a Roma, come in altre parti d’Italia, furono gli oratori dei ghetti che, seppure modesti nelle dimensioni, potevano considerarsi scrigni di tesori, tradizione e specifici costumi. La nostalgia degli ebrei di Roma per le scole non trovò piena compensazione dalla grandiosità solenne del nuovo edificio. Di quelle colonne e colonnette delle scole, delle melodie tramandate di generazione in generazione se ne sentiva vivo il bisogno. Presto si pensò di recuperare i preziosi arredi delle cinque scole per completare e integrare il corredo di questa e di altre sinagoghe. Presidente Mattarella, le farà piacere sapere che alla sua destra sotto la navata, negli anni trenta venne ricostruito il piccolo aron ha- kodesh, l’armadio sacro che contiene i rotoli della legge, proveniente dalla scola siciliana dove pregavano fin dal ‘500 gli ebrei arrivati a Roma dopo la cacciata dall’isola del 1492. Un documento notarile del 1538 racconta come il responsabile Mosè Abdon siciliano, si era impegnato a non apporre il suo nome alle donazioni che eventualmente avrebbe fatto alla scola durante tutto il suo mandato, un rigore morale d’altri tempi. Tessili, lampade, tarsie di marmo delle 5 scole, oggi adornano almeno otto sinagoghe sparse nei quartieri della capitale, in una osmosi che è simbolo di unità e fratellanza. In un tempio di una zona di Roma ancora oggi si legge un antichissimo Sefer Torà, rotolo della legge, risalente al XIII secolo e la sinagoga della scuola ebraica “in piazza”, frequentata ogni giorno dagli studenti e dalle studentesse reca due splendidi seggi lignei in uso nel ghetto. Attraverso questi cimeli si instaura un vincolo di rispetto, devozione e orgoglio fra il passato e il presente. La vita del tempio grande è scandita da momenti di rappresentanza come questo che celebriamo oggi, ma è anche fatta di una quotidianità dove la formalità cede il fianco alla vivace, a volte anche troppo, partecipazione dei frequentatori che è il sale di ogni ambiente di preghiera ebraico. Questa è una delle sfide più grandi di questo luogo al centro di Roma e cuore della comunità. Il suo compito è pure quello di accogliere le scuole e i visitatori che vengono a centinaia di migliaia, per conoscere gli ebrei di Roma e la loro storia bimillenaria, ma anche i sempre più numerosi turisti da tutto il mondo che scelgono la nostra città per trascorre uno shabbat di vacanza, favoriti dalla ricchezza di servizi e strutture ebraiche. Qui ci si sforza di vivere la dimensione più calda della collettività d’Israele e romana. Rav Ephraim Mirvis rabbino capo del Regno Unito riflette in modo divertente sul senso più intimo di comunità che si vive dentro il tempio. Ci invita immaginare di andare a vedere uno spettacolo a teatro e di sederci accanto a qualcuno che dopo poco ci chiede come ci chiamiamo. Sarebbe un po’ strano ma potremmo recepirlo come gesto di educazione. Trascorso altro tempo, lo sconosciuto ci chiede di cosa ci occupiamo e si presenta; una situazione piuttosto bizzarra e singolare. E cosa accadrebbe se alla fine dello spettacolo ci invitasse a casa per cena? E’ probabile che a quel punto ci insospettiremmo e valuteremmo se troncare la conversazione. Se invece una cosa simile avvenisse quando ti trovi a frequentare un tempio di un’altra città tutto questo sarebbe naturale. Ecco, lavoriamo ogni giorno perché questo senso di sincera amicizia si perpetui in sicurezza e pace.