Di suo, la parola ghetto è scivolosa e basta un giro nei vocabolari per accorgersene. Pur senza procedere a verifiche incrociate tra lingue, studiosi ed edizioni, il lemma evoca la barbarie nazista e la reclusione forzata degli ebrei destinati ai campi di sterminio, la povertà e l’emarginazione dei neri d’America o dei gruppi di musulmani nelle banlieu francesi e, a caduta, i quartieri destinati agli ebrei in molte città d’Europa. Gli studi sulla parola, sui suoi significati e sulla sua forza evocatrice non sono mancati e ne sottolineano l’ambiguità, il riuso e la lunga durata attraverso tempi e luoghi diversi.

A Roma, l’esperienza della ghettizzazione durò più di trecento anni e non è possibile (e in fondo neanche corretto) decidere a tavolino cosa fare di quella storia. Il ghetto fu istituito da Paolo IV nel 1555, riprendendo il modello sperimentato a Venezia dal 1516, che però fu in parte aggiornato e riadattato alle specifiche esigenze dello Stato della Chiesa: il papa era il papa, Lutero e la sua Riforma avevano cambiato il mondo, la penisola era in guerra dal 1494 e parlando di ebrei il pontefice non poteva fare altro che auspicarne la conversione in tempi brevi. Una serie di restrizioni accompagnò quell’auspicio: qualcosa veniva dal passato (il baliatico e il segno), qualcosa fu aggiornato per l’occasione (la stracceria e il permesso per una sola sinagoga) e il tutto rimase in vigore fino al 1870, tra successivi rimaneggiamenti e qualche momento di libertà negli anni delle rivoluzioni e delle repubbliche. Compreso, ovviamente, l’impegno per il battesimo degli ebrei tra prediche forzate del sabato pomeriggio e persone di ogni età trascinate a forza nella Casa dei Catecumeni (con una predilezione per donne e bambini). Nel 1870, all’indomani della Breccia di Porta Pia, il nuovo Regno d’Italia si impegnò a portare la modernità nella sua capitale, spesso in aperto contrasto con la Chiesa e con il papa, che tanto aveva combattuto contro l’unificazione: così arrivarono i muraglioni sul Tevere, la statua di Giordano Bruno in Campo de’Fiori (1889) e soprattutto lo spianamento del ghetto e la costruzione del Tempio Maggiore, un monumento all’emancipazione (1904). Il ghetto era cancellato, non ne restava più nulla nel tessuto urbano e non si poteva che guardare con ottimismo al brillante futuro che aspettava gli ebrei romani e gli italiani tutti.

Le cose, però, sono andate in un altro modo e quella zona, che pure non c’era più e in cui rimasero ad abitare tante famiglie di ebrei (ma non tutte) fu protagonista involontaria della storia del Novecento. Dopo il trauma delle leggi razziali, nei mesi dell’occupazione nazista, l’area antica fu straziata dalla raccolta dell’oro e dalla deportazione del 16 ottobre nel 1943. Ma fu anche il posto di Roma che celebrò la liberazione con la riapertura solenne del Tempio nel giugno del 1944 e quello in cui, per forza di cose, i pochissimi che riuscirono a tornare dai lager si precipitarono all’arrivo in città: dove altro avrebbero potuto andare per dare e ricevere notizie? Nel bene e nel male, quella era ed è casa.

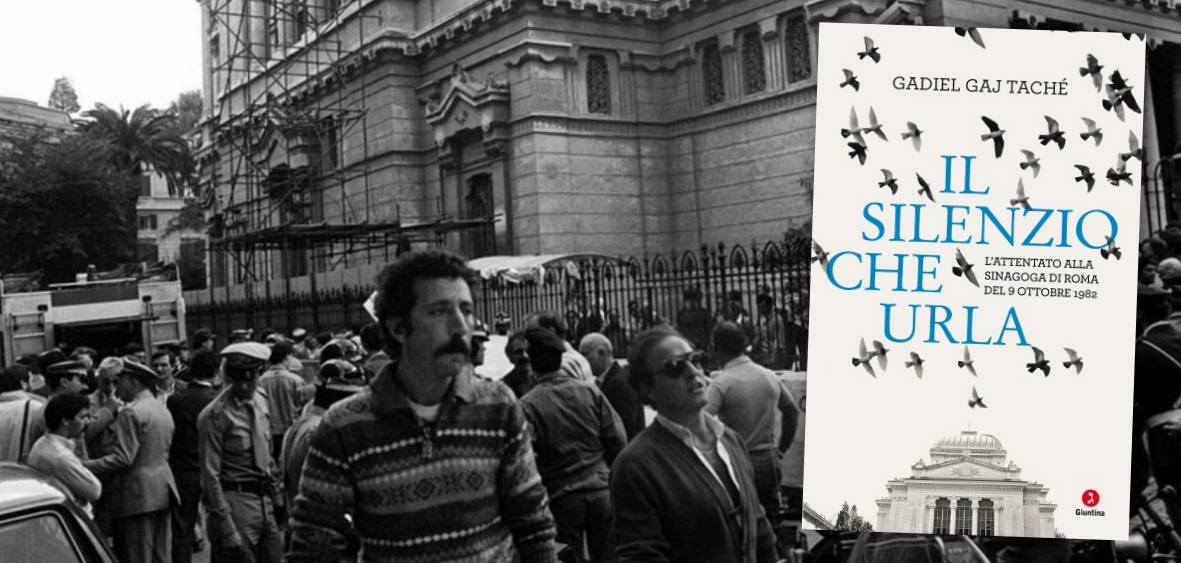

Da là partì la comunità nel novembre del 1947, in processione dietro a Rav David Prato e diretta all’Arco di Tito (altro luogo difficile e dalla storia lunga), per festeggiare la notizia della spartizione del Mandato Britannico nella futura Israele; e quell’evento, a Roma, aveva ovviamente, aveva un significato simbolico e politico più forte che in qualunque altra comunità della Diaspora e si riallacciava con i fatti del 70 E.V. (quando peraltro gli ebrei andarono a vivere in altre parti dell’immensa urbe imperiale). Un luogo comunque pulsante di vita ebraica, talmente tanto che fu ancora una volta là che, il 9 ottobre del 1982, i terroristi di Abu Nidal decisero di colpire, uccidendo Stefano Gaj Tachè, un bambino di due anni e ferendo decine e decine di persone. Eppure, nonostante tutto, oggi quelle strade sono ancora le strade degli ebrei di Roma, che affettuosamente le pensano alla voce “piazza”. Ma piazza significa davvero poco in termini toponomastici; e immaginiamo la confusione che potrebbe causare sulle mappe dei nostri telefoni.

E allora? Se è vero che il ghetto non esiste più, è anche vero che questa comunità è sopravvissuta al ghetto ed è qui perché, in larga maggioranza, quelli che ne erano parte, tra il 1555 e il 1870, scelsero coscientemente di restare ebrei, nonostante fosse possibile uscire da quel ghetto e vivere come gli altri (purché ci si battezzasse). In onore e ricordo di queste loro decisioni – che tutto erano meno che facili e scontate -, credo che la parola vada mantenuta, ma dando peso a tutti i suoi contenuti. Più che antico quartiere ebraico (che cancellerebbe tanta storia in modo fintamente neutrale e dimenticherebbe che prima del 1555 gli ebrei risiedevano anche altrove), forse insistere su ex ghetto può aiutare a raccontare la complessità di memorie così contese: un qualcosa che è stato imposto da altri su un gruppo che poteva solamente subire quella vessazione se voleva mantenere la propria differenza e che gli ebrei di Roma hanno saputo rielaborare ebraicamente, di generazione in generazione, preferendo restare tali.

Serena Di Nepi insegna storia moderna alla Sapienza Università di Roma. Studiosa di storia delle minoranze, è autrice di numerosi saggi e volumi sul ghetto di Roma. Tra le sue pubblicazioni: Sopravvivere al ghetto. Per una storia sociale della comunità ebraica nella Roma del Cinquecento (Viella, 2013; traduzione inglese riveduta e aggiornata, Brill 2020) e I confini della salvezza. Schiavitù, conversione e libertà nella Roma di età moderna (Viella, 2022).

L’immagine è la copertina di “Surviving the ghetto” di Serena Di Nepi (Brill: 2020)