Pubblichiamo un contributo di Emiliano Attia, studente

che ha partecipato al viaggio ad Auschwitz- Birkenau del liceo ebraico di Roma

“Renzo Levi”

“Io non sono come voi, sono diverso. Mi sforzo di essere

normale ma non posso. Sono ancora a Birkenau, da lì non uscirò mai” Sami

Modiano

Per quanto ci si possa emotivamente preparare, il “viaggio

di rimembranza” al complesso di Auschwitz segue delle dinamiche particolari,

esterne alla sfera logica e trasporta in una dimensione distinta, in cui tutto

è immobile, il silenzio serpeggia tra filo spinato e mattoni ed avvolge il

cuore di chi, con la mente, viaggia nel passato. È una dimensione di dolore.

Birkenau, il “campo di betulle”, è ciò che più si avvicina alla definizione del

male nella sua forma più pura. L’entrata che ti fissa con sguardo vuoto e bocca

spalancata pronta ad inghiottirti, le strade sterrate attraversate da binari,

gli alberi ed i muri che circondano il campo interminabile, le camere a gas ed

i forni crematori, tutto (di quel che è rimasto) di Auschwitz sembra voler

parlare, sembra voler confessare l’inferno di cui è stato testimone; tutto

scandisce con straziante rassegnazione in ogni lingua del mondo la parola

“morte”. E mentre il silenzio di Birkenau sussurra tra un Kaddish ed un pianto,

e le 1.100.000 anime intrappolate gridano alla ricerca di un briciolo di

sollievo, la voce di Sami Modiano viaggia fino all’agosto del 1944, al suo

arrivo nella fabbrica della morte.

Sami ricorda per cercare di rispondere e rispondersi,

raccontando con nitidezza e lucidità angoscianti l’esilio forzato dalla propria

casa, il viaggio in condizioni disumane, la vita nel campo e la divisione dalla

famiglia. Ed è proprio sul tema della famiglia, la cui forza va al di là

dell’orrore, che si concentrano i racconti, nei quali si sprofonda dalla prima

parola, lasciando solo vuoto.

Un vuoto violento, consapevole della discrepanza tra le

parole che escono dalla sua bocca ed il meccanismo di elaborazione dei

racconti: è complicato perfino immaginare. “È successo tutto davanti a questi occhi, è qualcosa che non

si può raccontare con le parole”.

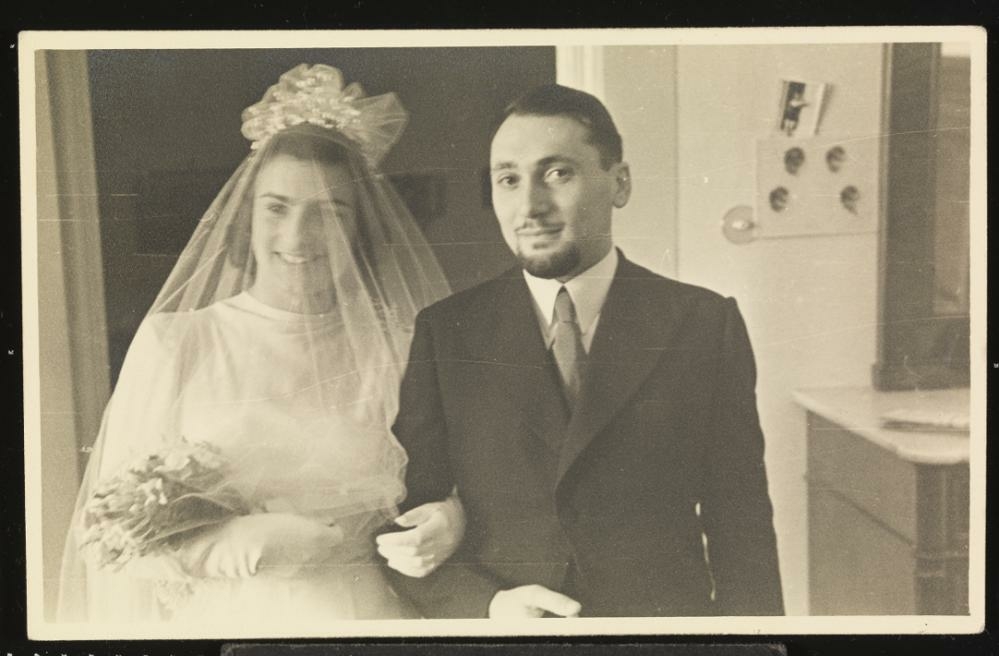

Le parole Sami le ha trovate, quando nel 2005, dopo

sessant’anni esatti dalla fine dell’incubo, ha deciso di tornarci, per

condividere parte del suo dolore, per rendere anche noi testimoni di un orrore

ingiustificato, per farci conoscere la sorella Lucia ed il papà Giacobbe, il

cui sacrificio ha salvato un innocente ragazzo di quattordici anni. La sera prima di lasciare il figlio, nel loro ultimo saluto,

ripete una frase: “Tieni duro Sami, tu ce la devi fare. Tieni duro Sami, tu ce

la devi fare”.

Come possiamo noi, che con gli occhi non abbiamo visto,

appropriarci del dolore di un’esperienza complicata da immaginare e raccontare?

È ripetendoci queste parole, condividendo la sofferenza

l’uno con l’altro che, seppur indirettamente possiamo trasformarci da pubblico

a testimone, raccontando alle prossime generazioni che, seppur le parole sono

limitanti, i nostri occhi hanno visto il dolore attraverso quelli di Sami ed i

loro potranno vederlo attraverso i nostri.