L’apertura dei cancelli di Auschwitz, il 27 gennaio del 1945, è ricordata oggi come Giornata della Memoria per riassumere tutto l’orrore della Shoah. Ma quel giorno non fu la fine della guerra, che si concluse solo con la resa tedesca il 7 maggio, e neppure del sistema concentrazionario nazista: Dachau, Buchenwald, Bergen Belsen e altri campi continuarono a operare fino ad aprile. Anche per i sopravvissuti del grande complesso di Auschwitz non fu la fine delle sofferenze. Molti da lì e da altri Lager orientali furono costretti a seguire il ritiro delle truppe tedesche verso il cuore della Germania in “marce della morte”: lunghissimi percorsi a piedi nella neve dell’inverno polacco, con abbigliamento totalmente inadeguato. Il senso di quest’ultima crudeltà era di sottrarre prove e testimoni dei crimini dei Lager, continuando ad assassinare i deportati anche dopo aver smantellato le camere a gas e i forni crematori, come i carnefici avevano fatto per eliminare le tracce della Shoah.

Anche per coloro che riuscirono a sottrarsi alle marce o poterono sopravvivervi, le difficoltà e le sciagure vere e proprie non erano affatto concluse. Al ritorno a casa si opponevano molti ostacoli, logistici, politici e burocratici, come racconta Primo Levi ne La tregua. Privi di documenti, di denari, dei mezzi minimi della sussistenza, i sopravvissuti dovevano cercare di usare i trasporti degli alleati, che però erano impegnati dai movimenti delle truppe e resi difficile dalle distruzioni. Perlopiù si trovavano nella zona occupata dai sovietici, in un’Europa che stava già dividendosi in due blocchi e questo complicava molto gli spostamenti, anche perché i sovietici non erano interessati a riconoscere i crimini nazisti come specificamente antiebraici, ma cercavano di caratterizzarli in senso politico.

Il sospirato ritorno a casa fu un’altra grave difficoltà. Gli ebrei (innanzitutto i deportati, ma anche quelli che erano riusciti a fuggire o a nascondersi) non avevano più accesso alle loro case, ai loro negozi e ai loro beni. Nei Paesi occidentali erano stati tutti sequestrati dallo stato (in Italia da un ente apposito, il famigerato EGELI) e magari rivenduti a terzi. Ci vollero anni per recuperarli. Nell’Europa orientale le case e gli oggetti erano stati semplicemente rubati da vicini (spesso fattisi delatori a questo fine) e il ritorno degli ebrei minacciava questa refurtiva. Ci furono così dei veri e propri pogrom per impedire il reinsediamento dei sopravvissuti dai Lager, col pretesto che fossero agenti sovietici: l’esempio più noto è Kielce in Polonia. In generale poi, anche quando i sopravvissuti riuscirono a reinsediarsi, la Shoah venne ignorata dall’opinione pubblica e le vittime costrette al silenzio. Il grande libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, fu rifiutato nel 1947 e poi di nuovo negli anni successivi dalla casa editrice Einaudi (la lettera di rifiuto fu scritta da Natalia Ginzburg) e pubblicato in solo 2500 copie dalla piccola casa editrice torinese De Silva, diretta da Franco Antonicelli.

Molti fra i sopravvissuti, soprattutto all’Est, ritennero di non potere ritornare nei luoghi dove erano stati denunciati, catturati e perseguitati e cercarono di immigrare in Terra di Israele. Qui però vigeva il mandato britannico e il governo inglese continuava la politica filoaraba di divieto all’immigrazione ebraica che era già costata la vita a centinaia di migliaia di ebrei durante la Shoah. Vi furono molti tentativi di ingressi clandestini (la cosiddetta Aliyah Bet), come racconta fra l’altro il film Exodus. Le navi furono bloccate, abbordate e perfino affondate; gli ebrei detenuti chi in Israele nel campo di Atlit, chi a Cipro, chi addirittura riportato in Europa e perfino internato nei campi già nazisti. Solo la proclamazione dello Stato di Israele mise fine a questa odissea.

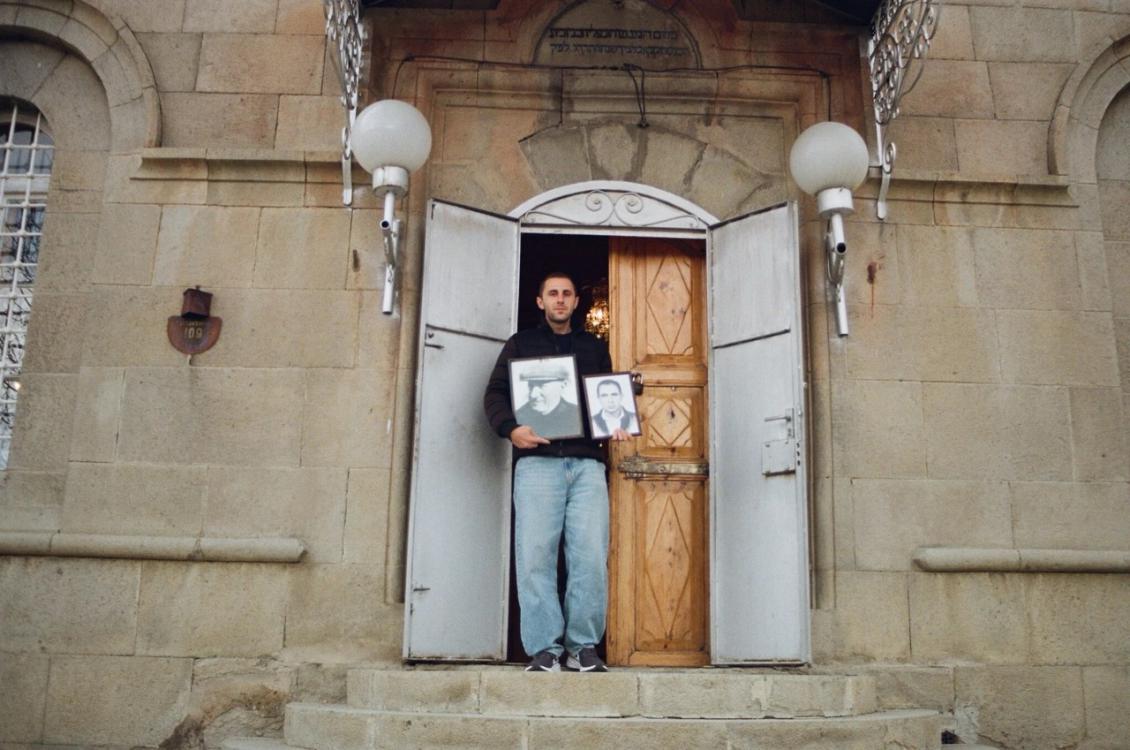

Foto copertina: Il pogrom di Kielce