Ottant’anni dopo la liberazione di Auschwitz e dei campi di sterminio nazisti, le immagini realizzate dagli Alleati restano indelebili nella memoria collettiva, perennemente associate alle atrocità naziste e alla morte di massa.

Pur con obiettivi ed elementi in comune, i filmati e reportage fotografici realizzati dai reporter dell’Armata Rossa e da quelli al seguito delle truppe anglo-americane si differenziano per la quantità della documentazione prodotta, dovuta ad una disparità dei mezzi tecnici a disposizione, e per una serie di fattori legati alle circostanze del loro arrivo nei campi e alle condizioni in cui versavano i Lager, infine alle modalità con cui i governi decisero di utilizzarle e diffonderle al pubblico.

Vediamo alcuni esempi riferiti alla liberazione di Auschwitz che possono illuminare qualche aspetto.

Quando il 27 gennaio l’Armata Rossa varca i cancelli del complesso di Auschwitz, il più grande campo di sterminio di tutto il sistema nazista, trova 9000 prigionieri moribondi, sparsi nei tre campi principali e negli oltre 40 sottocampi. A Birkenau, sede di un gigantesco sterminio di cui all’epoca non si conoscevano le proporzioni esatte (1,1 milioni di vittime, oltre il 90% ebree), le camere a gas sono state distrutte e risultano irriconoscibili, mentre nel terreno ghiacciato vengono rinvenuti 600 cadaveri decomposti. Le prime riprese, girate già dal 28 gennaio dal fotoreporter polacco Adolf Forbert (che sei mesi prima aveva filmato il campo quasi totalmente vuoto di Majdanek) risultano subito complicate per la mancanza di proiettori e di corrente elettrica nel campo, il gelo pungente, l’inadeguatezza totale dei mezzi tecnici e la scarsità di pellicola. Va detto che gli operatori a servizio dell’Armata Rossa erano abituati dal 1941 a riprendere scene di violenza efferata perpetrate dai nazisti contro i civili, avevano ricevuto istruzioni precise da Mosca per catturare immagini capaci di documentare il crimine e accusare la Germania, ma anche di enfatizzare il ruolo eroico della resistenza russa contro l’invasore, senza distinzioni tra le vittime.

Ma a ciò che videro ad Auschwitz non erano minimamente preparati. Risultava difficile restituire l’entità e la barbarie di un crimine che apparve subito inaudito per le sue proporzioni senza poter mostrare una prova capace di sconvolgere e convincere lo spettatore più incredulo: la quantità dei corpi assassinati che qui, di fatto, non c’erano. Solo negli anni seguenti, la storiografia avrebbe chiarito che la Shoah era stata commessa come un’operazione di cancellazione totale dell’ebraismo e degli ebrei, nella quale la distruzione fisica dei cadaveri era una condizione essenziale. Del resto, i Sovietici erano arrivati per primi, a fine luglio 1944, a scoprire Treblinka, senza poter filmare nulla poiché il centro di sterminio era stato completamente distrutto dalle SS e trasformato in foresta. Dell’assassinio di oltre 900.000 ebrei non restava alcuna traccia visibile.

Se il filmato di Forbert, inviato a Mosca, andò perso e non venne mai mostrato, le scene che oggi conosciamo della liberazione di Auschwitz (montate in un filmato di 21 minuti, The Chronicle of the Liberation of Auschwitz, confluito nel 1985 nel filmato The Liberation of Auschwitz di Irmgard zur Mühlen), furono girate da quattro cameraman sovietici, tra i quali Alexander Woroncow, almeno due settimane più tardi e terminarono i primi di marzo. Gli operatori si concentrarono sui corpi torturati e scheletrici dei sopravvissuti, costringendoli a posare in primo piano, o a sfilare davanti all’obiettivo, un modus operandi che verrà scelto in maniera ancora più insistente dai cineasti e fotografi anglo-americani. Per evitare che le immagini sembrassero irreali nel loro orrore, vennero adottati alcuni accorgimenti tecnici e strategie di inquadratura, utilizzati poi anche dagli Alleati nei Lager liberati in Germania: per esempio nei filmati, prevale l’uso dei campi lunghi, lunghissimi, di carrellate panoramiche per rendere meglio conto delle proporzioni e caratteristiche del campo. La presenza dei soldati liberatori vicino alle scene di morte o ai sopravvissuti forniva una prova di veridicità delle scene girate.

Ma a caratterizzare le riprese di Auschwitz, come del resto quelle girate a Majdanek, fu la volontà di mostrare un assassinio di massa in absentia di vittime, cioè riprendendo le montagne di resti umani, indumenti e oggetti appartenenti agli uccisi: capelli, occhiali, protesi, scarpe, valigie, accessori e biancheria di ogni genere. La presenza di migliaia di tallìt e testi di preghiere ebraiche, di indumenti con la stella di David, la grafia di molti cognomi scritti sui bagagli resero subito evidente che la maggioranza delle vittime erano ebree. L’intento di Mosca non era però quello di denunciare la Shoah, ma l’insieme della violenza subita dal popolo russo, pertanto nel testo che accompagna il filmato non se ne fa cenno.

Paradossalmente, nei campi liberati dagli anglo-americani pochi mesi dopo (il primo fu Ohrdruf, sottocampo di Buchenwald, il 4 aprile, l’ultimo fu Mauthausen il 5 maggio), gli Alleati rimasero sconvolti dal numero impressionate di cadaveri ammucchiati ovunque, molti nudi, che interpretarono come la prova di uno sterminio di massa e fotografarono con particolare enfasi. Anche in questo caso, la storiografia impiegherà qualche decennio per spiegare come questa spaventosa ecatombe non fosse dovuta, se non in parte, alle uccisioni, ma alle conseguenze letali del disumano sovraffollamento dei Lager dopo le grandi evacuazioni di prigionieri di Auschwitz e dei campi situati a Est, pericolosamente vicini all’avanzata sovietica. Lo sterminio degli ebrei, di fatto, era avvenuto al di fuori del sistema concentrazionario, anche se non si può negare che molte vittime degli ultimi giorni dei Lager siano da computare tra le vittime della Shoah. Eppure, malgrado prove documentarie oggi inconfutabili, per l’opinione comune le immagini della Shoah sono quelle di Dachau e Bergen Belsen. A parlare più delle immagini di Auschwitz sono i corpi sfigurati dei morti e i volti inebetiti dei superstiti che non sembrano più esseri umani.

Gli operatori sovietici avevano anche un altro problema non da poco per rispettare gli obiettivi politici di Mosca che voleva accreditarsi per prima come la potenza vincitrice e liberatrice della barbarie nazista, grazie al suo invincibile esercito.

Come mostrare la liberazione quando la maggioranza dei prigionieri erano morti e i pochi sopravvissuti apparivano incapaci di manifestare giubilo, troppo sfiniti per lasciarsi andare a dimostrazioni di gratitudine? Da qui la necessità di ricostituire le scene di liberazione, arruolando anche civili polacchi, soprattutto donne, per inscenare la vita nelle baracche e mescolarsi a veri prigionieri, scelti tra quelli più in salute, mettendosi in posa per le telecamere dietro al filo spinato.

Due tra le più conosciute: la foto di alcuni prigionieri che escono dal cancello con la scritta “Arbeit Macht frei”, verso la libertà ritrovata, accompagnati da medici e soldati sovietici, i loro salvatori e, ancora più nota perché presentata incessantemente dalle TV ad ogni anniversario, la scena filmata (ma presentata sempre come una fotografia) dei bambini piccoli che in fila, tenendosi per mano, camminano accompagnati da infermiere polacche e militari russi, per uscire dal Lager. Solo guardando il fotogramma con l’intero girato possiamo renderci conto che si tratta di una messinscena per enfatizzare la liberazione delle vittime più indifese ad opera dell’eroica Armata Rossa, il salvataggio di vite umane. I bambini non sono figuranti, ma sopravvissuti veri di Auschwitz, lo si capisce quando ad un segno del regista alzano tutti insieme la manica sinistra per mostrare il numero tatuato sul braccio. Siamo lontani dal 27 gennaio, a terra non c’è più la neve e i piccoli hanno già ricevuto cure mediche adeguate come dimostrano le loro condizioni fisiche. Ma vengono filmati come se lasciassero le baracche all’arrivo dei loro liberatori, mentre in realtà questo avviene quando ci sono le condizioni ideali per la riuscita della rappresentazione: una luce naturale adeguata, un gruppo sufficientemente numeroso da risultare massa, ma accuratamente selezionato, senza ammalati gravi o moribondi (i minori superstiti furonopiù di 700 e non tutti erano ebrei), la dotazione di divise a righe (visibilmente di taglia adulta, recuperate nei magazzini tra le poche rimaste) che potesse identificarli agli occhi dello spettatore come ex prigionieri liberati dall’Armata Rossa.

Se la necessità politica dell’URSS di costruire un racconto mitologico della liberazione richiese di girare scene inventate, non possiamo però considerarle menzognere, ma verosimili (perché il luogo e i protagonisti non sono inventati) e comprenderle nel contesto in cui si svolsero (la guerra non era terminata). Ma anche in questo, Auschwitz non rappresentò un unicum, perché anche gli Alleati occidentali seguirono lo stesso obiettivo, inscenando incontri festosi tra i prigionieri e i soldati liberatori e ripetendo il loro ingresso nel campo di Mauthausen in maniera più trionfale e accolto da una folla giubilante di liberati e di fotografi.

Quello che manca invece ad Auschwitz, a differenza di Majdanek e dei campi occidentali, è la presenza della popolazione locale costretta a visite educative. L’urgenza di soccorrere i superstiti in un clima gelido e la mancanza di pellicola furono probabilmente determinanti.

Riproposte all’infinito secondo un repertorio immodificato di pochi fotogrammi, sempre quelli, le immagini della liberazione hanno perso progressivamente il valore di documenti storici capaci di informarci sui fatti, tramutandosi in icone universali applicate indistintamente a Buchenwald come a Treblinka, ma anche a ogni crimine contro l’umanità, rendendo così indistinti sia i carnefici che le vittime.

Resta da chiedersi se non sia giunto il momento di analizzarle con più attenzione e conoscenza storica, a condizione di ricordarci che queste immagini, come ogni immagine, offrono solamente un punto di vista sugli ultimi giorni di Auschwitz e dei campi nazisti: quello degli Alleati.

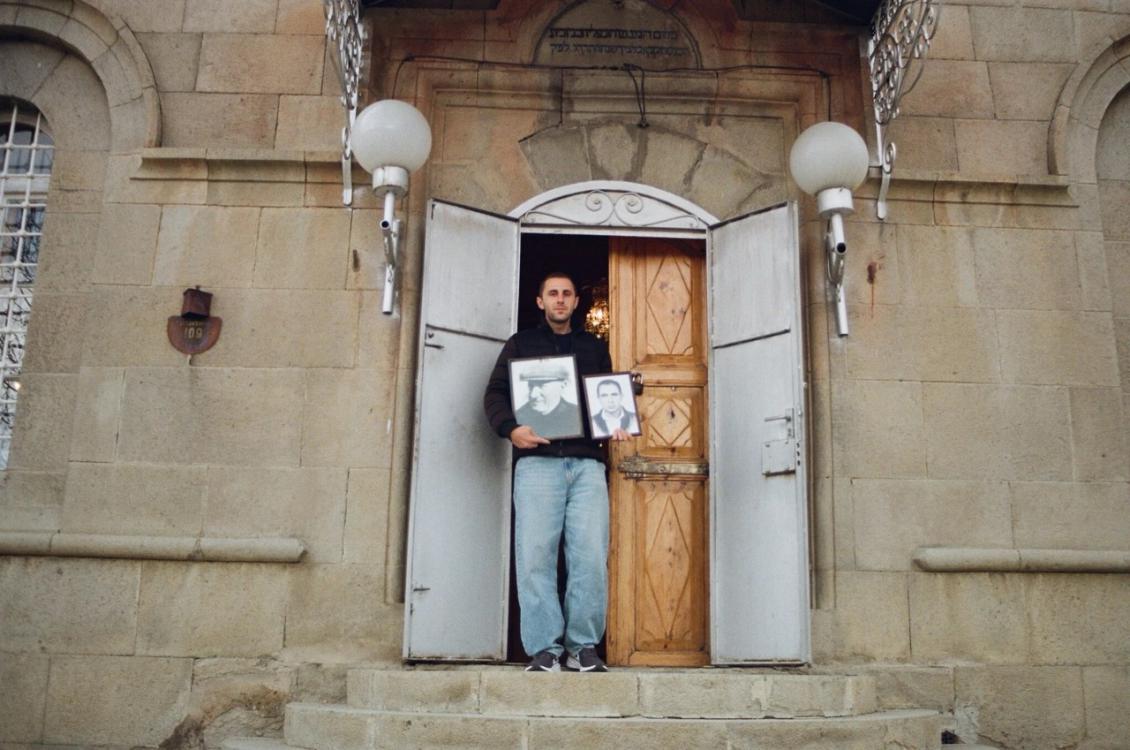

Copertina: Laura Fontana, Fotografare Auschwitz. Comprendere le immagini della distruzione degli ebrei, Einaudi, 2025