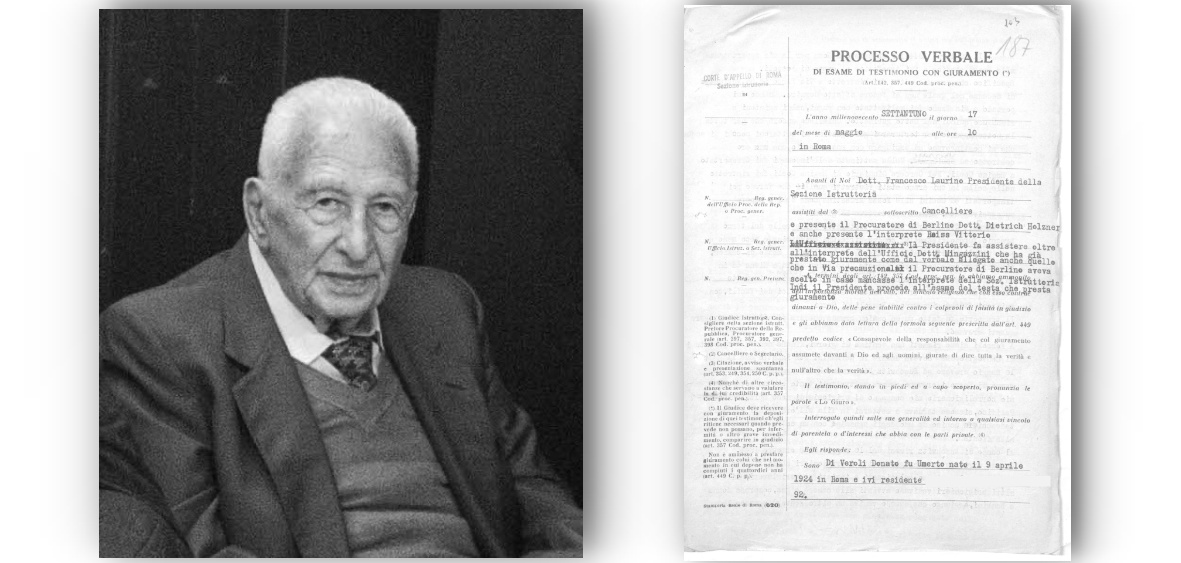

“Era buono e mite, fu quella la sua forza”. Così commenta lo storico Marcello Pezzetti la scomparsa di Donato Di Veroli, l‘ultimo tra gli ebrei romani sopravvissuti alla Shoah e all’inferno dei campi di sterminio nazisti, che si è spento a 98 anni a Roma. La storia di Di Veroli, che fu deportato ad Auschwitz, sono in pochi a conoscerla, perché lui la conservava nella sua nota riservatezza. Pezzetti lo ha intervistato l’11 ottobre del 1995. In quell’occasione il sopravvissuto ha condiviso con lo storico la sua memoria. Molti anni dopo la Liberazione, Donato Di Veroli testimoniò al processo di Berlino a Friedrich Bosshammer, il responsabile della deportazione degli ebrei italiani, ma soprattutto dei romani dopo il 16 ottobre.

La deportazione

“Donato rappresenta la romanità. Era una persona molto riservata. – ricorda Pezzetti – La sua famiglia era composta da 8 fratelli, oltre i genitori. Abitavano a Piazza Campitelli, proprio vicino al cuore della Roma ebraica. Suo padre lavorava in un magazzino, e Donato lo aiutava. Già nel ’42, quando aveva 18 anni, era stato arrestato e costretto a lavorare, come tanti altri, sotto il Tevere. Fu anche portato a Regina Coeli, dove è rimasto 15 giorni”. Con le deportazioni del 16 ottobre 1943, Di Veroli, assieme al fratello, decide di nascondersi. Torna a casa dopo qualche giorno, e per sopravvivere prende un cavallo che usa per piccoli lavori di trasporto. La stalla si trova a Trastevere, ed ogni giorno, a turno con suo fratello, va ad occuparsi del cavallo. “E’ così che lo arrestano: due fascisti in borghese lo aspettano a Ponte Quattro Capi (Ponte Fabricio) per fermarlo. Lo portano alla caserma Mussolini, poi a via Tasso dove subisce di tutto, dopo è ancora a Regina Coeli. Nell’aprile del ’44 lo deportano a Fossoli, in quel periodo è con Raimondo Di Neris”.

Il lavoro forzato ad Auschwitz

E’ dal maggio del ’44 che Di Veroli è prigioniero ad Auschwitz. “Donato lavora in un sottocampo in cui si allevano pesci. – continua Pezzetti – I prigionieri sono costretti a lavorare tutto il giorno nudi, esposti a temperature insostenibili, in condizioni spaventose. Raccontava che ogni giorno morivano 3 o 4 persone. Ma il ricordo più forte è quello delle selezioni interne: alla sera i prigionieri arrivano sfiniti, e i nazisti li selezionano per scegliere chi mandare a morire nelle camere a gas. Donato mi spiegava che la prova più dura per lui era mostrarsi ancora in grado di lavorare”. Dopo Auschwitz Di Veroli sarà trasferito in un altro campo e nell’aprile del ’45 sarà liberato a Dachau.

Il ritorno a casa e la testimonianza al processo Bosshammer

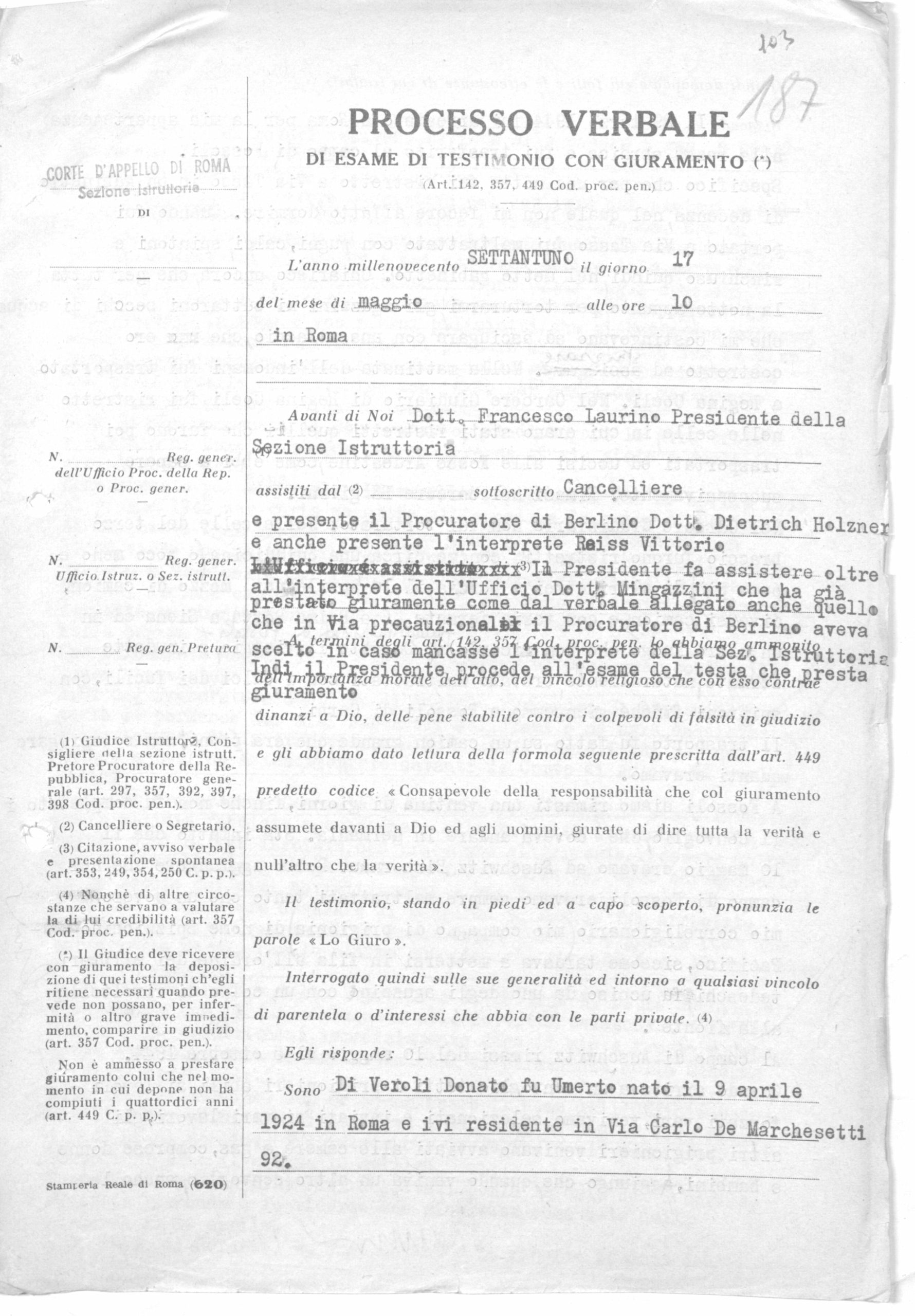

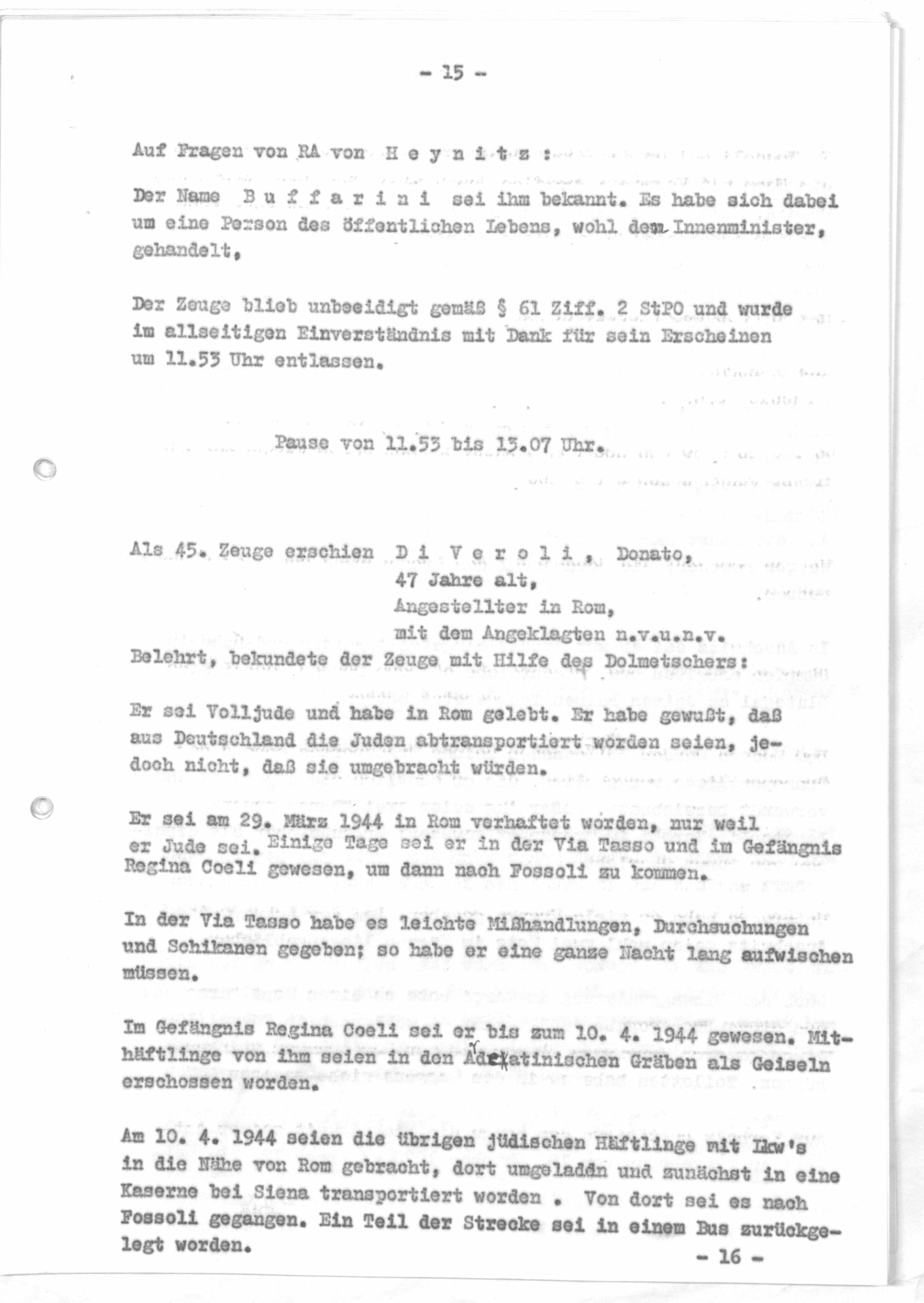

Liberato a Dachau Donato Di Veroli compie il suo viaggio per tornare a Roma. “Si chiedeva ‘sono vivo o sono morto’. Ma poi quando arriva a Monte Savello e guarda il Teatro Marcello dice ‘allora sono a casa’. Tutta la sua famiglia intanto si era messa in salvo”. Negli anni ’70 Donato Di Veroli, racconta Pezzetti, ha testimoniato al processo Bosshammer, responsabile delle deportazioni degli ebrei italiani e dei romani dopo il 16 ottobre. “Cercavano i testimoni diretti delle violenze. Rintracciarono Donato e gli chiesero di andare a Berlino per testimoniare. Lui andò. Malgrado fosse così riservato, modesto, sempre dietro le quinte, scelse di andare a Berlino. Raccontò tutto, in modo molto dettagliato, meticoloso e preciso come era. E’ stato un grande personaggio, mite, ma non debole. Questa era la sua forza. Diceva ‘Non so come ho fatto a ritornare. Continuavo a prendere botte e non sono mai morto’. Il suo corpo ha retto, ma soprattutto la sua testa”.

(Foto credit: Fondazione Museo della Shoah – Ariel Nacamulli)